住在大鹏

玩在大鹏

食在大鹏

景观属性

旅游标签

目标旅客

大鹏山歌起源于明清时代的大鹏军事古城,传唱中吸入沿海渔歌、咸水歌等音乐元素,并用粤语、客家话、北方话混合口音的“大鹏军语”来演唱。流传于王母、鹏城、下沙、布新、水头、岭澳、水贝、叠福、大鹏9个村落和南澳一带。大鹏山歌演唱方式多样,曲调类型有地名歌、问答歌、哭嫁歌、哭丧歌、仙歌5种;表现内容有劳动歌、爱情歌、掌牛歌和生活歌4种;演唱形式有独唱、男女对唱、群唱、“尾驳尾”和斗唱5种;修辞和句式有比喻、起兴、赋体、叠字和双关语5种;句式结构多以七言四句、五言二句和五言一句的散板为主。

详情>>

2007年,大鹏追念英烈习俗(大鹏清醮)被公布为广东省第二批省级非物质文化遗产名录,同时申报国家级非物质文化遗产名录。大鹏追念英烈习俗(大鹏清醮)是大鹏所城酬谢神恩、祈求神灵保佑平安,为安抚阵亡无名将士和出海罹难等灾难性死亡的游魂野鬼而举行的大型祭奠活动。

详情>>

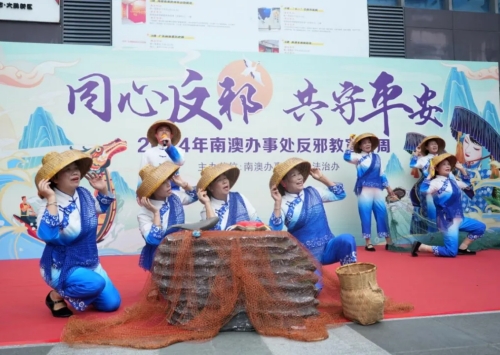

东山渔歌在演唱形式上有独唱、合唱、对唱、领唱与齐唱,有问答,有斗歌,丰富多样;大鹏东山渔歌的内容丰富多彩,几乎涵盖了渔民生活的全部,除了祖祖辈辈传承下来的传统歌词外,还有相当多的即兴演唱。有反映渔业生产的,有日常生活的,有爱情婚姻的,有热爱海洋、热爱大自然的,有崇敬天后的等等。东山渔歌语言生动活泼,完全来自渔民们活生生的口头语言:东山渔歌曲调简洁明快,优美流畅而又富于变化。

详情>>

东渔村天后祭充满了对天后的崇敬之情。天后是渔民心目中的保护神,是善良博爱、助弱扶贫的化身,同时也是人们当时面对强大自然灾害而无能为力时的精神寄托。对天后祭的传承有利于净化人们的心灵,教人为善,对建设和谐社区、和谐社会有一定意义。天后是东南沿海地区人们的共同信仰,对东渔村天后祭习俗的保护和传承,对促进这一地区人民,包括台、港、澳同胞的交流和联系,也具有一定价值。

详情>>

大鹏婚俗主要流行于广东省深圳市大鹏新区大鹏所城及大鹏半岛。大鹏所城建于明洪武二十七年,城内军民人口总计约三千人。皆来自五湖四海,姓氏不一,风俗各异。各种不同婚俗在这里兼容并包,后又融入当地广府、客家婚俗,至明末清初,形成了独具特色的大鹏婚俗,并代代相传,保存、流传至今。

详情>>

南澳渔民娶亲礼俗是南澳渔民长期在海上生活形成的独特风俗,其中,迎亲是礼俗的高潮。新郎戴毡帽、穿长衫、腰挂两条红带,两鬓插银珠花,胸前一朵大红花,新娘身穿红袍,鬓插红花,脚穿花鞋。新郎船择吉时划船与女方船对接。接新郎上船后,新郎、新娘焚香点烛拜大海,跪拜父母,新娘唱离家歌,陪嫁船上的姐妹唱送嫁歌,最后在男方船上设宴两天。现南澳渔民娶亲虽然改在陆上进行,但以往礼俗却沿用至今。

详情>>

南澳渔民舞草龙习俗是南澳渔民过年中最为热闹的一种民俗活动,这项活动在清朝时已经很盛行了,并且一直流传至今。南澳“舞草龙”是南澳渔民在长期海上生活、习作中形成的以娱神、娱人为内容,以舞草龙拜祭为载体,含有历史、民俗、艺术等诸多文化内容的传统民间文化活动。

详情>>